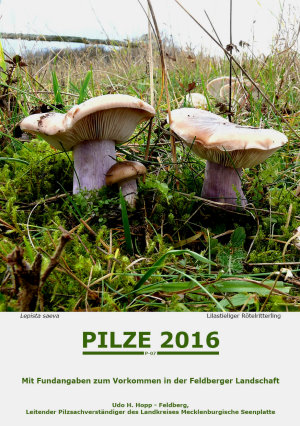

geändert: 20.02.2016

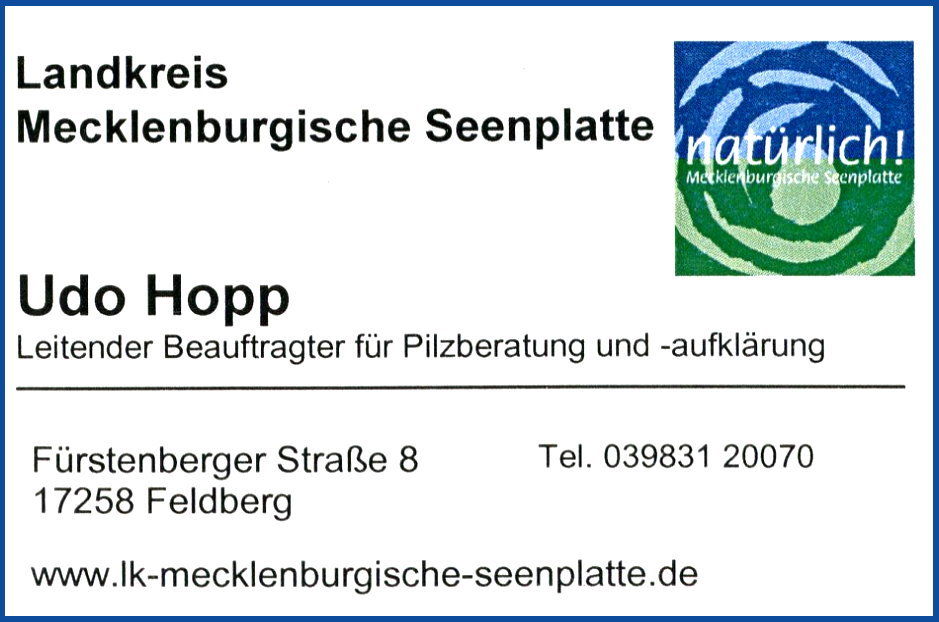

Der Pilzsachverständige Udo Hans Hopp ist Diplomlehrer im Ruhestand und seit 1981 ehrenamtlicher Pilzberater in Feldberg. In den Jahren von 1977

bis heute hielt er über 1000 Vorträge mit Lichtbildern vor

Urlaubern und Kurgästen zu den Themen:

“ Feldberg - Wanderziele und Naturdenkmale” sowie

“Pilze und Wildfrüchte”

Er führte noch mehr Wanderungen und Pilzwanderungen mit

Gästen und Schülern durch. Viele Pilzausstellungen

begeisterten die Besucher. Seine Vorliebe gilt der

Pilzfotografie. Ergebnisse erschienen in der Presse und

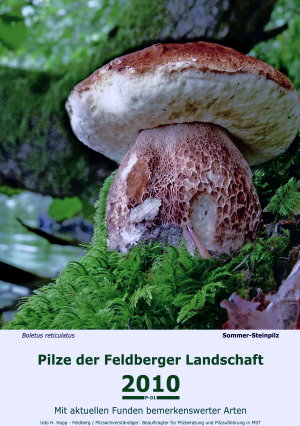

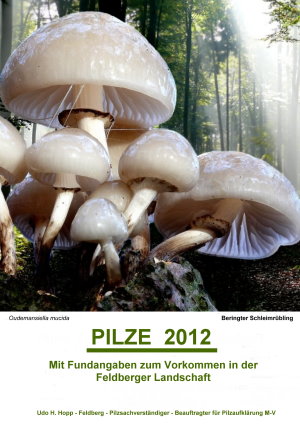

in Artikeln von Fachzeitschriften. Sein Kalender

„Pilze 20xx - Mit Fundangaben zum Vorkommen in der Feldberger Landschaft“ ist immer schnell vergriffen.

Die Fotoausstellung zum gleichen Thema von Herbst 2009 bis

Frühjahr 2010 war ein voller Erfolg.

Auch bei Fragen zum Hobbypilzanbau gibt er gern und kompetent Auskunft. (E. F.)

Angebote:

- Pilzberatungen (kostenfrei) /

- Pilzlehrwanderungen /

- Beamervorträge:

„Pilze der Feldberger Landschaft“ +

„Hobbypilzanbau in Haus und Garten“ /

- Pilzausstellungen

Beratungszeiten:

- Mo. - Fr.: 18.00 - 19.00 Uhr, -

Sa.: 12.00 - 13.00 Uhr

Kontakte: Udo H. Hopp /

Fürstenberger Str. 8 /

17258 Feldberger Seenlandschaft /

Ruf: 039831 20070 /

Web. auch:

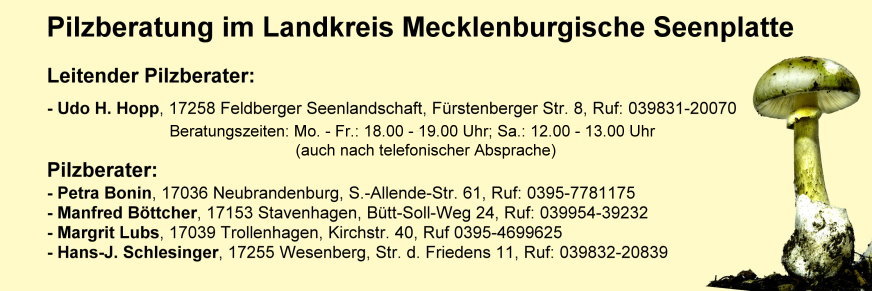

Nach der Kreisgebietsreform Mecklenburg-Vorpommern 2011

sind im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte folgende Pilzberater ehrenamtlich tätig:

|

Leitender Pilzberater:

Udo H. Hopp, Feldberger Seenlandschaft, Fürstenberger Str. 8, Ruf: 039831 20070

Pilzberater:

- Petra Bonin, 17036 Neubrandenburg, S.-Allende-Str. 61, Ruf: 0395-7781175

- Manfred Böttcher, 17153 Stavenhagen, Bütt-Soll-Weg 24, Ruf: 039954 39232

- Margrit Lubs, 17039 Trollenhagen, Kirchstr. 40, Ruf 0395-4699625

- Hans-J. Schlesinger, 17255 Wesenberg, Str. d. Friedens 11, Ruf: 039832 20839

|

|

In Mecklenburg-Vorpommern

sind die Pilzberatung und Pilzaufklärung

eine Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die damit

beauftragten ehrenamtlich tätigen Pilzberater beraten nicht nur

Einheimische sondern auch Urlauber über die Essbarkeit wild

wachsender Pilze. Neben den Pilzberatungen orgarnisieren sie

Lehrwanderungen und Ausstellungen, halten Vorträge, betreiben

Öffentlichkeitsarbeit und helfen im Bedarfsfall bei der Aufklärung

von Pilzvergiftungen.

|

|

Im Auftrag des Landkreises Mecklenburgische Seenlatte führen wir als ehrenamtliche Beauftragte für Pilzberatung und -aufklärung Pilzberatungen durch. Hier geben wir sachkundige Auskunft über vorgelegte Pilze.

(Möglichst 3 - 4 Exemplare je Art vorlegen und nichts abschneiden! Pilzstücke dürfen nicht bestimmt werden!)

Auf den Pilzausstellungen werden Frischpilze der Saison vorgestellt. Sie erhalten Auskünfte über die ausgestellten und ihre mitgebrachren Arten

Öffentliche Pilzlehrwanderungen (siehe auch unter Termine) und individuelle Pilzwanderungen nach Terminabsprache geben nicht nur Einblick in den Artenreichtum der Exkursionsgebiete.

Bei der Aufklärung von Ursachen bei Erkrankungen nach Pilzverzehr ist unsere Mithilfe gefragt. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt wird dabei unterstützt.

|

|

Pilzberater und -beratung in Mecklenburg-Vorpommern: Pilzberater und -beratung im Lk Mecklenburgische Seenplatte:  Pilzberatung in Feldberg:

Pilzberatung in Feldberg:

|

veröffentlicht in::

Der Pilz: Mitteilungsblatt der

Arbeitsgemeinschaft Mykologie Mecklenburg-Vorpommern, einer Fachgruppe des NABU

Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Labus: Naturschutzbund Deutschland e.V.- Schriftenreihe des Kreisverbands Mecklenburg-Strelitz

Klaus Borrmann: Feldberg-Serrahner Naturparkgeschichte(n) Aktivitäten

von Forschern und Vereinen zum Schutz der Wälder und Gewässer in der

Feldberger Seenlandschaft, einschließlich Müritz-NP

BENKERT, D., KLAEBER W., HOPP, U.H. (1985): Gyromitra fastigiata in der nördlichen DDR, Myk. Mitteilungsblatt Jg. 28 (1), S.39.

HOPP, U.H. (2009): Erstnachweis für M-V: Douglasienröhrling Suillus amabilis, Labus 29/2009, S. 65-67. (ebenfalls in - Der Pilz 20/2009)

HOPP, U.H. (2009): "Pilzfloristik in der Feldberger

Landschaft“, in BORRMANN, K. Feldberg – Serrahner

Naturparkgeschichte(n)(2009), S.204-211.

HOPP, U.H. (2010): "Pilzstein“ bei Feldberg gefunden, Labus 30/2009, S. 35-37. (ebenfalls in - Der Pilz 21/2010)

HOPP, U.H. (2010): Stachelschuppiger Wulstling am Mühlenteich, Labus 31/2010, S. 34-36.

HOPP, U.H. (2011): Zipfellorchel (Gyromitra fastigiata) nach langer Pause wieder da!, Der Pilz 32/2010, S. 8-10. (ebenfalls in - Der Pilz 22/2011)

HOPP, U.H. (2011): Pilze als Naturnähezeiger - mit Fundangaben aus dem Naturpark Feldberger Seenlandschaft, Labus 33/2011, S.100-110.

HOPP, U.H. (2012): Pilzkultur nicht ganz ohne Probleme, Der Pilz 23/2012, S.10-20.

HOPP, U.H. (2013): Neomyceten oder stete Veränderung der Pilzflora,

Labus 37/2013, S. 20-24.

HOPP, U.H. (2013): Laubholz-Harzporling in der Feldberger Seenlandschaft,

Labus 37/2013, S. 46-48. (ebenfalls in - Der Pilz 24/2013)

HOPP, U.H. (2013): "Mykologische Aktivitäten - eine Bilanz", Labus Sonderheft 17/2013, S. 75-86/ - Mehr Wildnis wagen, Beiträge zu einer geplanten Erweiterung der Hinrichshagen Buchen -

HOPP, U.H. (2013): Tradition

des Sammelns und der Pilzberatung, mit einem Überblick der Geschichte

der Pilzfloristik im Feldberger Raum, Labus Sonderheft 18/2013, S.101-131/ - 6. Landschaftstag

HOPP, U.H. (2014): Mutterkornpilz Claviceps purpurea (Fr.) Tul., Labus 38/2014,S 50-53.

HOPP, U.H. (2014): Der Apfelbaum-Weichporling (Aurantiporus fissilis) - ein Höhlenbildner, Der Pilz 25/2014, S.8-10.

HOPP, U.H. (2014): Die Pilzflora der Heiligen Hallen, Labus Sonderheft 20/2014, S. 56-62/ - 75 Jahre Naturschutzgebiet Heilige Hallen

-

HOPP, U.H. (2014): Großpilze als Wegbereiter von Biodiversität (Teil I), Labus 39/2014,

HOPP, U.H. (2015): Großpilze als Wegbereiter von Biodiversität (Teil II), Labus 40/2015,

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Naturschutz-Literaturpreis der Erwin-Hemke-Stiftung

Oktober 2012: Verleihung des Preises "Forschen-Schreiben-Schützen" der Erwin-Hemke-Stiftung

auf dem 6. Landschaftstag des Naturparks Feldberger Seenlandschaft-

Für: "Pilze als Naturnähezeiger - mit Fundangaben aus dem Naturpark Feldberger Seenlandschaft" Erwin-Hemke-Preis „Forschen-schreiben-schützen":

Erstfunde für Mecklenburg:

|

- Grauweiße Becher-Lorchel (Helvella costifera) - (MTB: 2646/4)/ 15.06.1984 - leg.: U.H. Hopp, det.: D. Benkert

- Rippenstielige Becher-Lorchel (Helvella queletii) - (MTB: 2646/4)/ 21.06.1984 leg.: U.H. Hopp, det.: D. Benkert

|

|

- Zipfel-Lorchel (Gyromitra fastigiata) - (MTB: 2646/2)/ 2.5.1982 + 12.5.1983 - leg.: U.H. Hopp, det.: U.H. Hopp, conf.: R. Doll + H. Kreisel

- Douglasien-Röhrling (Suillus amabilis) - (MTB: 2644/3)/ 16.10.2008 - leg.: U.H. Hopp, det.: U.H. Hopp, conf.: H. Kreisel

|

|

siehe auch: KREISEL, H. (2011) Pilze von Mecklenburg-Vorpommern, Arteninventar, Habitatbindung,Dynamik,Weissdorn-Verlag Jena

Pilzflora stand für alle in einem

benannten Gebiet vorkommenden Pilze. Das Reich der Pilze (diese wurden früher

den Pflanzen zugeordnet) wird durch den Begriff FUNGA (mit einer Analogie zu

Flora und Fauna) deutlich als eigenständig gekennzeichnet.

(Funga = Naturreich

der Pilze - einschl. Flechten und Schleimpilze)

Flora/ das Reich der Pflanzen – Funga/ das Reich der Pilze

Pflanzen (mit Chlorophyll) leben

von anorganischen Stoffen, Wasser, Licht und Luft (CO2). Sie erzeugen mit Hilfe des

Sonnenlichts organische Stoffe wie Zucker, Stärke (Kohlenhydrate) und

Sauerstoff = Erzeuger (Produzenten).

Pilze (ohne Chlorophyll) leben von

organischen Stoffen wie Pflanzen und Tiere. Sie bauen organische Stoffe

in anorganische Stoffe wie Kohlendioxid und Mineralsalze ab = Zersetzer (Destruenten). Zu den Destruenten gehören auch Bakterien und Tiere. (Tiere, die abgestorbenes organisches Material zersetzen)

Pilze haben unterschiedliche Ernährungsformen entwickelt,

um sich mit den lebensnotwendigen

organischen Stoffen zu versorgen.

Ernährung der Pilze

1. hauptsächlich als Abfallverwerter (Saprophyten)

Sie ernähren sich von abgestorbenen Lebewesen (Pflanzen/Tiere/Pilze) oder

deren Resten. Hier gibt es einige (ca. 50) Arten, die zusätzlich noch

Fadenwürmer u .a. erbeuten (Raubpilze, Prädatoren).

2. Nährstoffdiebe (Schmarotzer)

Sie entziehen gesunden Lebewesen Nährstoffe. Dadurch werden die befallenen

Lebewesen krank. Nach dem Absterben des Wirtes leben viele Arten als

Abfallverwerter weiter.

3. als Partner anderer Lebewesen (Mykorrhizapilze)

Das Pilzgeflecht ist z.B. eng mit den Wurzeln der Pflanze verbunden.

Dadurch können sie Wasser und Nährstoffe austauschen. Diese Lebensgemeinschaft

nennt man auch Symbiose. Viele Pflanzen (auch Bäume) wachsen nur optimal,

wenn sie Pilze als Partner haben.

|

Vertreter für die drei Ernährungsformen:

Saprophyten: Champignons, Buchen-Schleimrübling, Gift-Schirmling u. a.

Schmarotzer: Schmarotzer-Röhrling,

Hallimascharten und Seitlinge (Seitlinge und Hallimasch wachsen als Saprophyten weiter)

Mykorrhizapilze: Pfifferlinge, Steinpilze, Douglasien-Röhrling und viele andere.

|

|

.jpg)

Aus dem Reich der Pilze werden hier nur Vertreter aus zwei

Klassen vorgestellt. Bei den Schlauch- und Ständerpilzen finden wir die

Großpilze, die Fruchtkörper ausbilden, welche mehr oder weniger essbar

sind.

Mit dem Naturpark Feldberger Seenlandschaft, zu dem zehn bzw. im

unmittelbaren Feldberger Raum zwei großflächige FFH-Schutzgebiete (nach

Fauna-, Flora-, Habitatrichtlinie) gehören, steht den Mykologen ein sehr

reizvolles, artenreiches Betätigungsfeld zur Verfügung. Die

abwechslungsreiche Landschaft umfasst im Nordosten Grundmoränen, im

Hauptuntersuchungsgebiet Endmoränen und im Südwesten Sander. Es handelt

sich im unmittelbaren Feldberger Raum um ein jungpleistozänes

Endmoränengebiet mit relativ kalkreichen Mergelböden, auf denen sich

eine den Bodenverhältnissen angepasste Laubwaldflora entwickelt hat.

Interessant sind aber auch solche Biotope, in denen eine deutliche

Oberflächenversauerung eingetreten ist und sich nitrophile

(stickstoffliebende) Saumpflanzen ausgebreitet haben. Da der Feldberger

Raum im Grenzbereich maritimen und kontinentalen Wettereinflusses liegt

und oft durch ein kontinentales Kleinklima gekennzeichnet ist, das sich

vom Klima der Umgebung etwas abhebt, hat sich eine zum Teil thermophile

(wärmeliebende) Vegetation ausgebreitet, die sich auch in der Pilzflora

widerspiegelt. Gute Standortbedingungen finden hier in thermisch

günstiger Lage Kalk und Wärme liebende Arten. Dies zeigen auch die

Pflanzenaufnahmen an bestimmten Pilzstandorten. Aus den genannten

Bedingungen resultieren viele der publizierten Pilzfunde. Andere

positive Vegetationsbedingungen liefern die vielen Altholzbestände. In

ausgeprägter Form finden wir dies in den Schutzgebieten. Groß ist

bekanntlich die Artenvielfalt der auf Holz lebenden Pilze. Unter ihnen

befinden sich einige Substratspezialisten. So besiedeln z.B. einen

Rotbuchenstamm im Laufe der einzelnen Zersetzungsphasen über einen

Zeitraum von gut 20 Jahren bis zu 250 Großpilzarten. Besonderheiten

bergen auch die überall eingestreuten Waldsümpfe, Erlenbrüche und

hochmoorartigen Verlandungen.

Der Einfluss kalkreichen Bodens aus weichseleiszeitlichem

Geschiebemergel bzw. Tonmergel wird an Hanglagen von Seeufern, die

vorwiegend mit Altbuchen bestanden sind, besonders deutlich. In diesen

Altbuchenbeständen innerhalb der FFH- bzw. anderer Schutzgebiete gibt es

viele Pilzarten, die als Zeiger für hohe bzw. sehr hohe Naturnähe

gelten. In den verschiedenen Biotopen finden sehr viele Arten ideale

Bedingungen zum Wachsen. Unter ihnen sind auch viele bedrohte und

geschützte Arten, die zum Teil in die „Rote Liste der gefährdeten und

vom Aussterben bedrohten Großpilze Mecklenburg-Vorpommerns“ aufgenommen

sind. (RL von M-V oder BRD)

Naturpark Feldberger Seenlandschaft:

Auswahl gefundener Pilzarten mit Fundnachweisen im Feldberger Raum

(Fotos: U. H. Hopp / veröffentlicht in den Jahreskalendern "PILZE 20xx")

Nomenklatur: KREISEL, H. (2011) Pilze von

Mecklenburg-Vorpommern, Arteninventar,

Habitatbindung,Dynamik,Weissdorn-Verlag Jena

|

Anemonen-Becherling (Sclerotinia tuberosa)

|

Vorkommen: März - Mai / in feuchten (Au-)Wäldern bei Buschwindröschen

Fundnachweise: regelmäßig – lokal in aufgelockerten feuchten Waldgebieten

Wissenswertes: Die im Erdboden verborgenen Sklerotien sind mit den Wurzeln

der Anemonen verbunden, an denen die Pilze schmarotzen.

Tipp: Nicht in jedem Jahr häufig

Bemerkung: ungenießbar

|

KREISEL, H. (2011)

|

|

Seite: 157

|

|

Geweihförmige Holzkeule (Xylaria hypoxylon)

|

Vorkommen: ganzjährig / auf abgestorbenem Laubholz, bes. auf Stümpfen

Fundnachweise: regelmäßig - auf verschiedenen Laubholzarten

Wissenswertes: Der weiße obere Teil besteht aus asexuellen Sporen.

Bemerkung: ungenießbar

|

Seite: 173

|

|

Violetter Schichtpilz (Chondrostereum purpureum)

|

Vorkommen: ganzjährig / an lebenden und abgestorbenen Laubhölzern

Fundnachweise: regelmäßig – bes. an Schnittflächen von Buchen, Lagerholz

Wissenswertes: Fruchtkörper zeigen nur in wachsendem feuchtem Zustand diese schöne violette Färbung. (sonst bis purpurbräunlich)

Bemerkung: kein Speisewert

|

Seite: 192

|

|

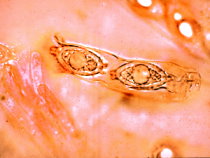

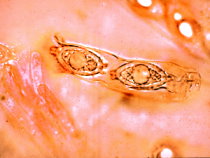

Zipfel-Lorchel (Gyromitra fastigiata)

|

(leg.,det. U.H. Hopp, conf. H. Kreisel)

Vorkommen: April-Mai / reiche Laubwälder, Kalk liebend

Fundnachweise: Erstfund für M 1982 ff. - nach langer Pause erneuter Fund 2010 (abgebildet) + 2011

Wissenswertes: Sporen mit Anhängseln und Öltropfen

Bemerkung: kein Speisepilz

|

Sporen mit Zipfel

|

Seite: 095

|

|

Schwefel-Porling (Laetiporus sulphureus)

|

Vorkommen: Mai - Oktober / vorwiegend an lebenden Laubholzstämmen

Fundnachweise: regelmäßig – gern an Alleebäumen und Waldrändern

Wissenswertes: jung essbar, Fruchtkörper von Eichen unbedingt vorher abkochen, wie Wiener Schnitzel panieren und braten

Bemerkung: jung essbar

|

Seite: 203

|

|

Orangeroter Becherling (Aleuria aurantia)

|

Vorkommen: Juni - Oktober / auf dem Boden, als Fäulnisbewohner, bes. auf Lehmböden

Fundnachweise: regelmäßig – an lichten Stellen (Wegränder)

Wissenswertes: Aus diesem Becherling wird eine Medizin gegen Tumorzellen (Lectin)gewonnen.

Bemerkung: essbar

|

Seite: 057

|

|

Steinpilz (Boletus edulis) (geschützt)

|

Vorkommen: Juli - November / unter Fichten, Kiefern, Birken

Fundnachweise: regelmäßig - im Nadel- und Mischwald

Wissenswertes: Die Art ist geschützt, darf aber für den Eigenbedarf gesammelt werden. Gewerbliches Sammeln und Handel verboten!

Tipp: Nicht mit dem Gallen-Röhrling verwechseln.

Bemerkung: guter Speisepilz

|

Seite: 261

|

|

Mutterkorn (Claviceps purpurea)

|

Vorkommen: Mai - Juni / auf Mutterkörnern von Süßgräsern

Wissenswertes: Die Fruchtkörper entwickeln sich zur Blütezeit der Gräser aus einem am Boden

(feucht) liegenden Mutterkorn (Sklerotium). Die Sporen der Pilzkörper infizieren

die Blüten (auch Getreide – besonders Roggen). Die befallenen Körner

entwickeln sich zu den bekannten Mutterkörnern, die im damit verunreinigten

Mehl zu starken Vergiftungen führen.

Bemerkung: giftig - wird medizinisch genutzt

|

Seite: 073

|

|

Fransiger-Wulstling (Amanita strobiliformis) RL 3

|

Vorkommen: Juni - September / unter Laubholz, Kalk und Wärme liebend

Fundnachweise: regelmäßig – unter Linden und Birken, 2009

Wissenswertes: in Mitteleuropa relativ selten, in Südeuropa häufiger. Er ist in Deutschland als gefährdet eingestuft

Bemerkung: wegen seiner Seltenheit schonen

|

Seite: 307

|

|

Sklerotien-Porling (Polyporus tuberaster)

|

Vorkommen: Mai - Oktober / Fäulnisbewohner - an Laubholz

Fundnachweise: regelmäßig – an totem Laubholz (bes. Rotbuche), 2009 und 2010 mit Sklerotium, an drei Fundorten nachgewiesen

Wissenswertes: Eine hauptsächlich in Südeuropa vorkommende

Form entspringt einem im Boden befindlichem Sklerotium (bisher in M-V 6

bestätigte Funde).

Bemerkung: bedingt essbar

|

|

Seite:219

|

|

Grüner Knollenblätterpilz (Amanita phalloides)

|

Vorkommen: Juli - Oktober / Laub- und Nadelwald, Parkanlagen

Fundnachweise: regelmäßig, in manchen Jahren massenhaft

Wissenswertes: die Giftstoffe zerstören vor allem die Leber

Bemerkung: tödlich giftig

|

Seite: 307

|

|

Fliegenpilz (Amanita muscaria)

|

Vorkommen: August - November / Laub- und Nadelwald, Parkanlagen

Fundnachweise: regelmäßig, auf sauren Böden

Wissenswertes: die Giftstoffe wirken auf das Nervensystem

Bemerkung: giftig

|

Seite: 306

|

|

Blasser Pfifferling (Cantharellus cibarius var. pallens) (geschützt)

|

Vorkommen: Juni - November / bes. im Laubwald (sonst wie Echter Pfifferling)

Fundnachweise: regelmäßig - in den Buchenwäldern

Wissenswertes: Die Art ist geschützt, darf aber für den

Eigenbedarf gesammelt werden. Gewerbliches Sammeln und Handel verboten!

(wie Echter Pfifferling)

Tipp: Zum Trocknen und Einfrieren kaum geeignet.

Bemerkung: guter Speisepilz (schwer verdaulich)

|

Seite: 240

|

|

Riesen-Porling (Meripilus giganteus)

|

Vorkommen: Juli - Oktober / am Stammgrund lebender und abgestorbener Laubbäume

Fundnachweise: regelmäßig – häufig an Baumstümpfen

Wissenswertes: ältere Fruchtkörper werden bald zäh

Tipp: essbar, wenn das Messer wie durch eine Salatgurke geht

Bemerkung: jung essbar

|

Seite: 205

|

|

Schönfuß-Röhrling (Boletus calopus) RL 3

|

Vorkommen: Juli - Oktober / Im Laub- und Nadelwald (Rotbuchen und Fichten)

Fundnachweise: zerstreut – nicht häufig

Wissenswertes: roh giftig

Bemerkung: ungenießbar (bitter)

|

Seite: 261

|

|

Buchen-Schleimrübling (Oudemansiella mucida)

|

Vorkommen: August - November / an lebenden und toten Laubholzstämmen

Fundnachweise: regelmäßig – vorwiegend an Rotbuche

Wissenswertes: Aus dem Myzel wird das Antibioticum Mucidin gewonnen.

Bemerkung: bedingt essbar --- Tipp: wenig schmackhaft

|

Seite: 378

|

|

Douglasien-Röhrling (Suillus amabilis) / Erstnachweis für M-V

|

(2008- leg.,det. U.H. Hopp, conf. H. Kreisel)

Vorkommen: August - November / bei Douglasie, auf leichten Böden

Fundnachweise: Erstnachweis für M-V 2008 durch Udo H. Hopp – Feldberg

Wissenswertes: Aus dem Ursprungsland der Douglasie folgte

der Röhrling dem Baum nach Europa. In Deutschland wurde diese Art bisher

erst in Brandenburg und Sachsen nachgewiesen.

Bemerkung: Speisepilz (laut Angaben aus den USA)

|

Seite: 269

|

|

Kragen-Erdstern (Geastrum striatum)

|

Vorkommen: August - Oktober / am Boden als Fäulnisbewohner (Saprophyt)

Fundnachweise: regelmäßig - Feldberg, Hullerbusch, bei Hasselförde, oft in Gruppen

Wissenswertes: Fruchtkörper der Erdsterne können noch im

folgenden Frühjahr gefunden werden. Alle Erdsterne sind wegen ihrer

Seltenheit und besonderen Formen schützenswert.

Bemerkung: ungenießbar

|

Seite: 484

|

|

Schmarotzer-Röhrling (Xerocomus parasiticus) RL 3

|

Vorkommen: August - Oktober/ auf Kartoffelbovisten in Laub- und Nadelwäldern

Fundnachweise: regelmäßig - an sauren Standorten

Wissenswertes: Die Giftstoffe des Wirtes werden nicht übernommen. Die Kartoffelboviste kommen nicht zur Sporenreife.

Bemerkung: essbar aber schützen

|

Seite: 272

|

|

Korallen-Stachelbart (Hericium coralloides) RL 2

|

Vorkommen: August - Oktober / an Stümpfen oder morschen Stämmen

Fundnachweise: regelmäßig – in allen Altholzbeständen an Rotbuche, er ist hier der häufigste Stachelbart

Wissenswertes: Der Pilz ist selten und als stark gefährdet

eingestuft. Im Feldberger Raum ist diese Art verhältnismäßig häufig. Er

wird auch angebaut und als Friséepilz gehandelt.

Bemerkung: jung essbar, / Der Dornige- und der Igel-Stachelbart (Fotos siehe unten!) sind bei uns wesentlich seltener.

|

Seite: 245

|

|

Gift-Häubling (Galerina marginata)

|

Vorkommen: September - November / an abgestorbenem Nadel-, in Norddeutschland vorrangig an Laubholz

Fundnachweise: regelmäßig – bei uns häufig an Rotbuche

Wissenswertes: Doppelgänger des Stockschwämmchens - enthält Amatoxine wie der Grüne Knollenblätterpilz

Bemerkung: tödlich giftig

|

Seite: 424

|

|

Schilf-Helmling

(Syn:-nabeling) Mycena belliae

|

Vorkommen: September - November / auf Schilfhalmen an Teichen und Seen

Fundnachweise: regelmäßig – wird oft übersehen

Wissenswertes:S aprophyt, an toten Schilfhalmen

Bemerkung: wächst dicht über der Wasseroberfläche

|

Seite: 368

|

|

Schiefer Schillerporling (Inonotus obliquus)

|

Vorkommen: Januar - Dezember/ bevorzugt Birke

Fundnachweise:

regelmäßig, nicht häufig, an Straßen- und Wegrändern

Wissenswertes: Parasit, sexuelle und

resupinate Form nur 1 cm dick, an toten Bäumen

Bemerkung: asexuelle Form auffallend, „Tschagapilz“ Vitalpilz; hier abgebildet, in

der Einblendung die abgeschlagenen Teile

|

Seite: 234

|

|

Langstielige Ahorn-Holzkeule (Xylaria longipes)

|

Vorkommen: Januar – Dezember, überwiegend an abgestorbenen Ahornästen

Fundnachweise:

regelmäßig, zerstreut im gesamten Gebiet um Feldberg

Wissenswertes: Saprophyt, im Herbst sporenreif

Bemerkung: kleinere asexuelle Form im Frühjahr, von grauer Konidienschicht

überzogen (Einblendung), verursacht die Giraffenholzzeichnung (rechtes Foto)

|

|

Seite: 173

|

Mit Fundangaben zum Vorkommen in der Feldberger Landschaft und aktuellen Funden bemerkenswerter Arten.

|

.jpg)

|

|

|

|

Anemonen-Becherling

|

Zipfel-Lorchel

|

Schönfuß-Röhrling

|

|

|

|

|

|

Dorniger Stachelbart

|

Gelbgrüner Kammporling

|

Gift-Riesenschirmpilz

|

|

|

|

|

|

Gallertkäppchen

|

Bischofsmütze

|

Gelbstieliger Trompeten-Pfifferling

|

|

|

|

|

|

Gallen-Stacheling

|

Herkules-Keule

|

Schmarotzer-Röhrling / auf Kartoffel-Bovist

|

|

|

|

|

|

Kernkeule/ auf Hirsch-Trüffel

|

Puppen-Kernkeule

|

Igel-Stachelbart

|

|

|

|

|

Douglasien-Röhrling

|

Pilzstein (Sklerotien-Porling)

|

Mutterkornpilz

|

| |

|

|

Achtung: Keine Aussagen zum Speisewert !!!

|

Anbauschritte

1. Unter sterilen Bedingungen

1.1. Anzucht von Pilzmyzel aus Sporen oder durch Klonen – Reinkultur

1.2. Vermehrung des Pilzmyzels, der Reinkultur auf z. B. Getreide oder Holzdübel (Mutterbrut / Pilzbrut)

1.3. Herstellung von Fertigkulturen auf Substratmischungen (Strohpellets, Holzspäne, Getreide, Gips und Kalk)

2. Pilzkultur auf Substratmischungen

2.1. Bezug oder Herstellung von durchwachsenen Substratblöcken – Fertigkulturen

2.2. Aufstellen unter Beachtung der Kulturbedingungen

(Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung, Licht), die

Fruchtkörperbildung auslösen

2.3. Fruchtkörper wachsen in mehreren Wellen – zwischenzeitlich wässern

2.4. Nach der letzten Erntewelle (3.-7./ - nur sehr wenige

Fruchtkörper sind erschienen) lohnt sich eine Weiterkultur nicht, wird

die stark geschrumpfte Fertigkultur als Kompost entsorgt.

3. Anbau im Garten oder auf dem Balkon (auch Gewächshaus, Keller usw.

3.1.

Holz, Stroh oder Substrate besorgen - Wenn Pilzbrut

eingetroffen - Impfdübel: Klötze von etwa 30 – 40 cm Länge und 18 bis 20

cm Durchmesser benötigen 12 bis 15 Dübel.

3.2. Pilzbrut auf oder in das gewählte Substrat bringen (impfen) (Bei Holzklötzen: Bohrloch- oder Schnittmethode usw.)

3.3. Beimpfte Substrate artgerecht für die Besiedlungsphase

(Durchwachsphase) unterbringen (Dauer 1 – 15 Monate je nach Pilzart oder

Substrat), Temperatur und Feuchtigkeit beachten !

3.4. Wenn das Pilzmyzel das Substrat durchwachsen hat, erfolgt die Aufstellung zur Fruchtkörperbildung

3.5. Artspezifische Wachstumsbedingungen gewährleisten (Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Luft)

3.6. Erntewellen (siehe 2.3. und 4

|

|

am Pilzfenster

Der Pilzgarten ist je nach Pilzwachstum sporadisch oder nach vorheriger Absprache geöffnet.

|

Bisher kultivierte und einige spontan aufgetretene Pilzarten

|

Impressionen aus dem Pilzgarten

|

|

Austern-Seitling

|

1

|

Angebrannter Rauch-Porling

|

|

|

|

|

Glänzender-Lackporling

|

Limonen-Seitling

|

|

|

|

|

Austern-Seitling

|

Lungen.-Seitling

|

|

|

|

|

Jap. Stochschwämmchen

|

Kräuter-Seitling

|

|

|

|

|

Pilzzelt

|

Pilzgarten

|

|

|

Buchen-Rasling

|

2

|

Blasiger-Becherling

|

|

Flamingo-Seitling

|

3

|

Breitblättriger Rübling

|

|

Glänzender-Lackporling

|

4

|

Bucklige Tramete

|

|

Igel-Stachelbart

|

5

|

Flacher Lackporling

|

|

Japan. Stockschwämmchen

|

6

|

Fruchtschalen-Becherling

|

|

Judasohr

|

7

|

Gesäter Tintling

|

|

Kräuter-Seitling

|

8

|

Grauer Scheidenstreifling

|

|

Kultur-Träuschling

|

9

|

Herber Zwergknäueling

|

|

Limonen-Seitling

|

10

|

Hundsrute

|

|

Lungen-Seitling

|

11

|

Kartoffel-Bovist

|

|

Schmetterlings-Tramete

|

12

|

Lohblüte

|

|

Schopf-Tintling

|

13

|

Pappel-Schüppling

|

|

Shiitake

|

14

|

Rehbrauner Dachpilz

|

|

Spitz-Morchel

|

15

|

Rosshaar-Schwindling

|

|

Stockschwämmchen

|

16

|

Saitenst. Knoblauch-Schwindling

|

|

Südlicher Ackerling, Piopino

|

17

|

Schildborstling

|

|

Ulmen-Rasling

|

18

|

Vielgestaltige Holzkeule

|

|

Winter-Rübling

|

19

|

Violetter Schichtpiz

|

|

|

20

|

Voreilender Ackerling

|

|

|

21

|

Winter Trompetenschnitzling

|

|

|

|

|

|

|

Shiitake

|

Pilze im Topf

|

Kräuter-Seitling

|

Limonen-Seitling

|

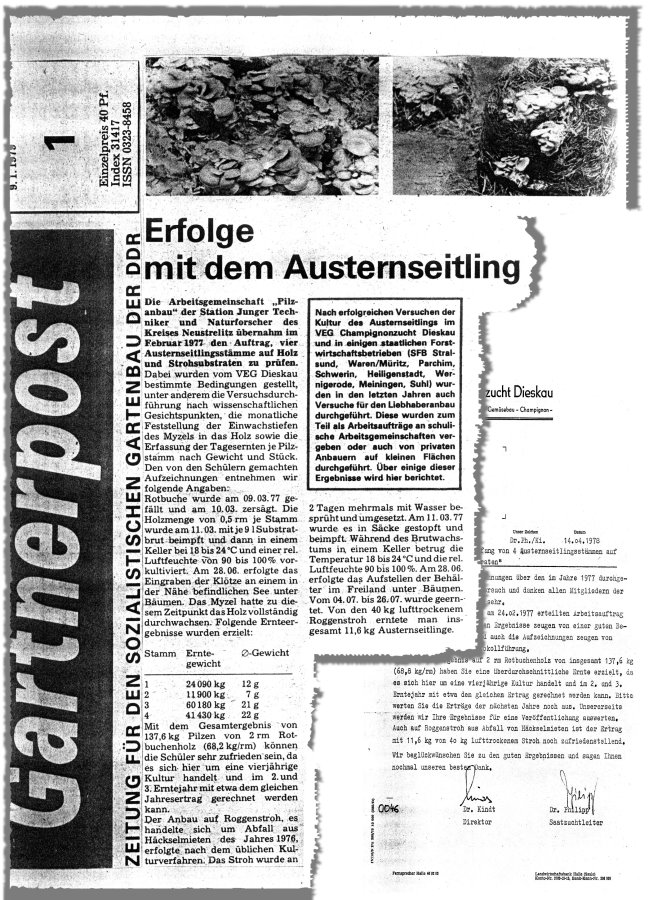

Zur Geschichte der Pilkultur:

.jpg)

.jpg)

So hatt es 1976/77 begonnen!

So hatt es 1976/77 begonnen!.jpg)